- STEAM教育ってそもそも何?どんな教育?

- なぜSTEAM教育が注目されているの?

- STEAM教育はいつから始めるのが良い?

STEAM教育は先の読めない未来を生き抜く子どもたちに必要な「答えが決まっていない問題を解決して、新しい価値を生み出す力」を身につけるための教育です。

2020年から小学校でのプログラミング教育必修化がされたこともあり、STEAM教育が注目されています。

国の教育方針を決めるのは文部科学省。一方で教育分野と離れている経済産業省までもが、優秀な人材を育てるためにSTEAM教育の推進しており、国をあげて力を入れている状況です。

この記事では、下記を解説します。

- STEAM教育が注目される背景

- STEAMのそれぞれの意味を日常生活に照らし合わせて具体的に解説

- STEAM教育を始めるには4歳からがオススメの3つの理由

この記事を読めば、STEAM教育について理解することができ、家でSTEAM教育を実践するためにはどんなことをすればよいかがわかります。

STEAM教育とは

STEAM教育のSTEAMとは、Science(科学)、 Technology(技術)、 Engineering(工学)Arts(芸術)、Mathematics(数学)の頭文字を取った造語で、読み方はスティームです。

STEAM教育の特徴

- 従来の暗記ベースの詰め込み型教育ではなく、試行錯誤をしながら自ら主体的に学び、理解していく教育のこと

- S・T・E・A・Mの知識やスキルをそれぞれの領域を越えて活用し、「問題を自ら発見し、新しい価値を生み出す人材」を育成するための教育方法

なぜSTEAM教育が必要なのか?

予測不可能な未来を生き抜くための力である「問題を自ら発見し、新しい価値を生み出す力」が身につくから

STEAM教育が注目されるようになったのは、IT化やグローバル化に伴い、社会が急激に変化していることが関係しています。

スマートフォンやタブレットなどの普及、さらには人工知能やロボットなどが次々と社会に進出し、世の中を便利にする一方で、人間の仕事を奪うことも出てきています。

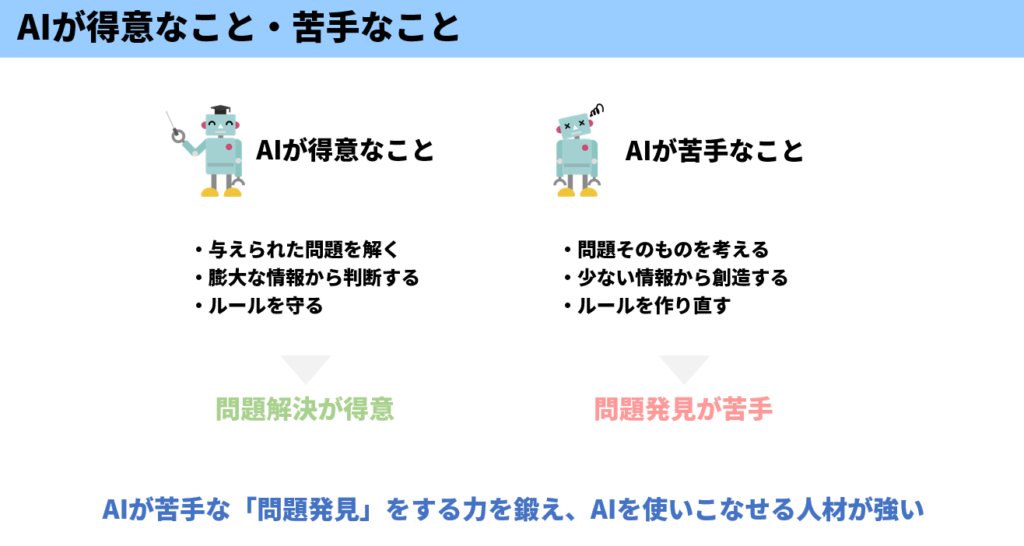

野村総合研究所のレポートでは49%の仕事が代替される可能性があるとも言われ、AIに仕事を奪われないようにするためには、AIが苦手なことをできるようになる必要があります。

つまり、これからの時代を生き抜くために必要なスキルは、AIの苦手分野をできるようになることです。

AIやロボットに代替されないためには、AIやロボットが苦手なこと = 問題発見できる力を身につけることが重要です。上図のように、AIは問題解決は得意でも、AI自身が問題を見つけることは苦手。

これからは「問題を自ら発見し、AIを含む様々なテクノロジーを活用し、新しい価値を生み出す力」が求められます。そして、この力を身につけるのにSTEAM教育がとても適しています。

文部科学省・経済産業省もSTEAM教育に注力

これからの未来を生き抜くために必要なSTEAM教育。国としても力を入れて推進しています。

国の教育方針を決めるのは文部科学省ですが、教育分野と離れている経済産業省もSTEAM教育の推進に力を入れています。

なぜなら、STEAM教育は先の読めない未来を生き抜く子どもたちに必要な力を身につけるために適している教育であり、これからの仕事にも関係する力をつけるための教育にもなるためです。

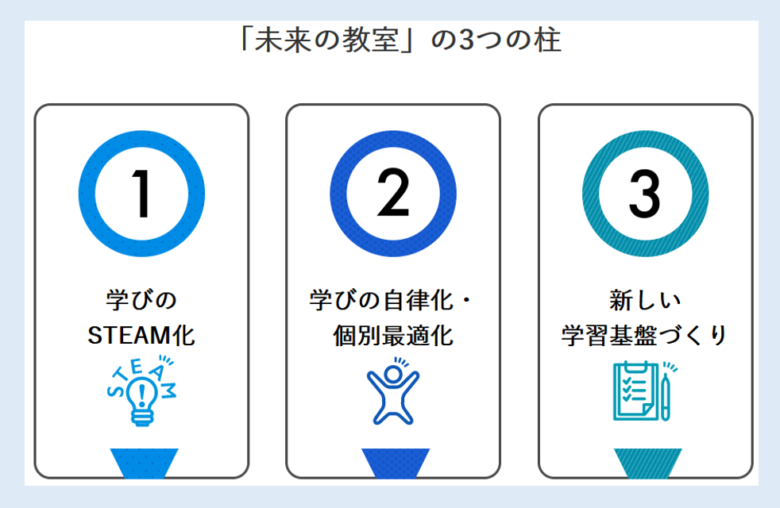

例えば、経済産業省は「未来の教室」という教育メディアを運営しており、運営の3本柱の一つに「STEAM教育」が挙げられています。

ちゃる

ちゃる経済産業省まで乗り出すとは…国としての本気度を感じる!

S・T・E・A・Mのそれぞれの意味とつながりを具体的に解説

STEAMのそれぞれの意味

- Science(科学)

自然の法則を見つける - Technology(技術)

科学・数学の知識を使ってモノを生み出す - Engineering(工学)

技術を実用的なモノとして製造する - Art (芸術)

発想を拡げ、様々な視点で物事を考える力 - Mathematics(数学)

法則を説明するための道具

この説明でも、まだまだよく分からないですよね。

STEAM教育は、それぞれの分野を横断して学ぶことが特徴です。それぞれの繋がりが分かるとより理解が深まります。

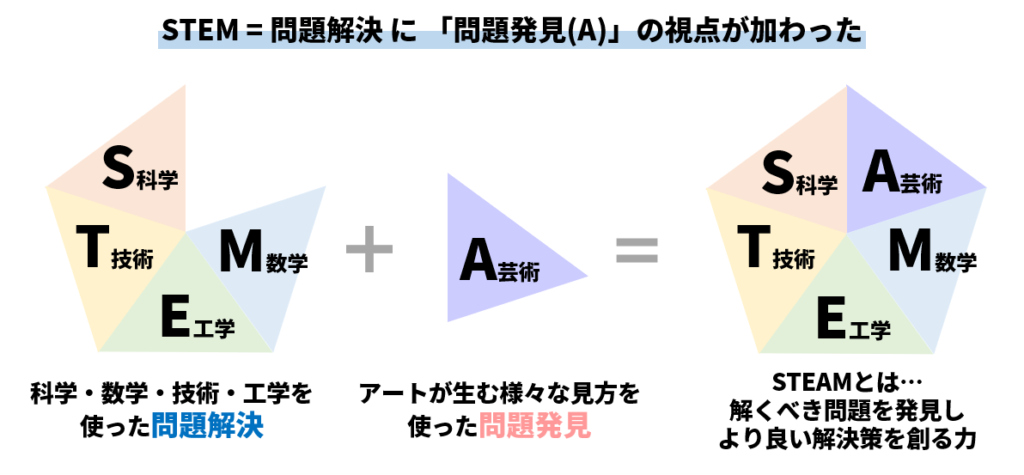

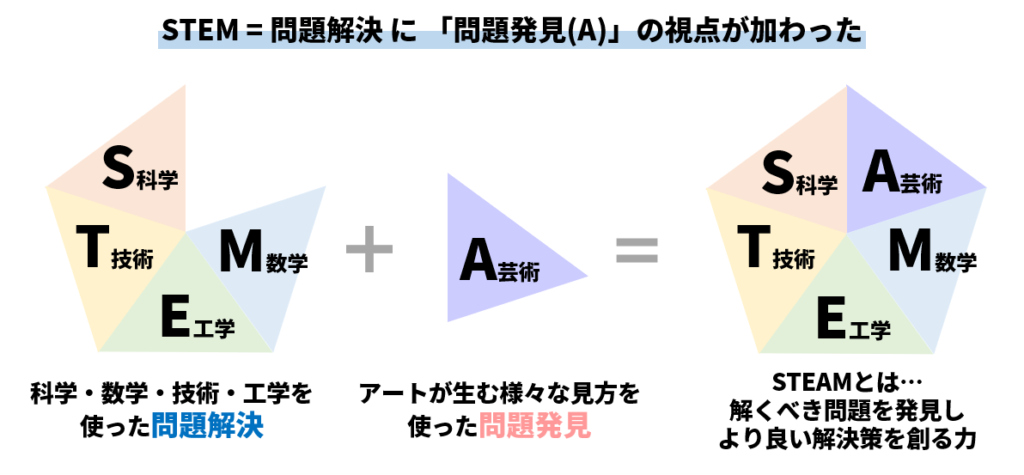

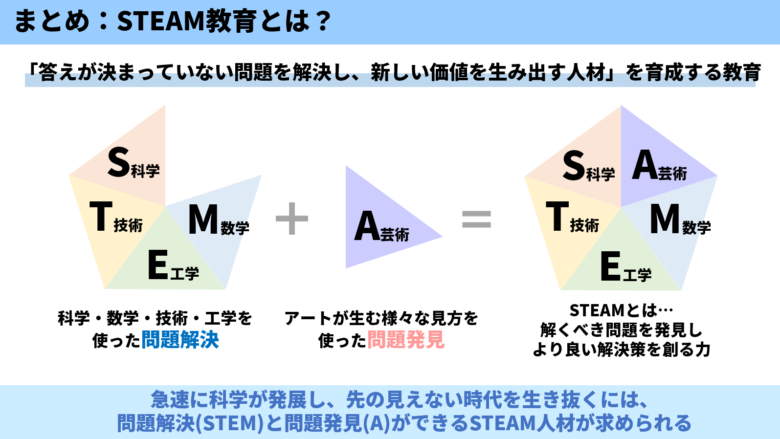

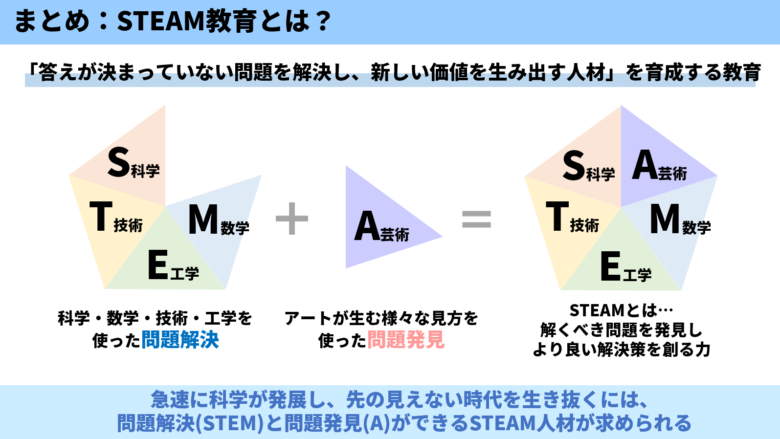

STEAMは、「STEM」と「A」に層別すると、もう少しわかりやすくなります。

- STEM = 科学・数学・技術・工学の知識/スキルを使って問題解決する力

- A = アートが生む様々な見方や考え方を使った問題発見する力

STEAMを簡潔に表現すると、「問題解決力= STEM」と「問題発見力 = A」が組み合わさっているイメージです。

STEMでの問題解決、Artでの問題発見…いまいちよく分からない…

とはいえ、STEMでの問題解決って何?ARTので問題発見って何?とイメージがしづらいですよね。

以下でSTEMとAについて具体例を挙げて解説します。

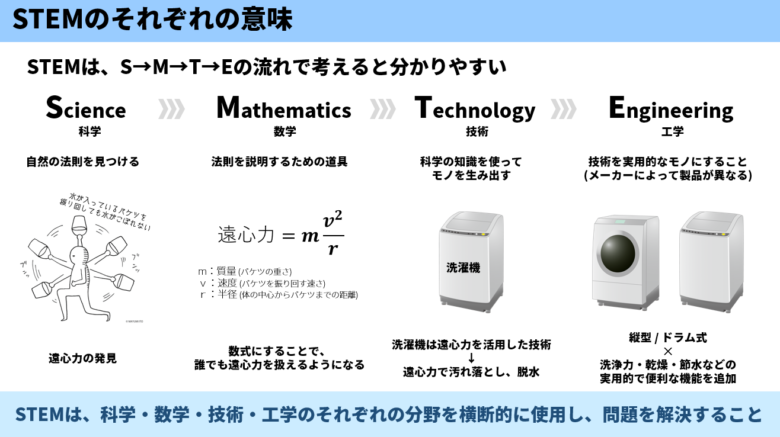

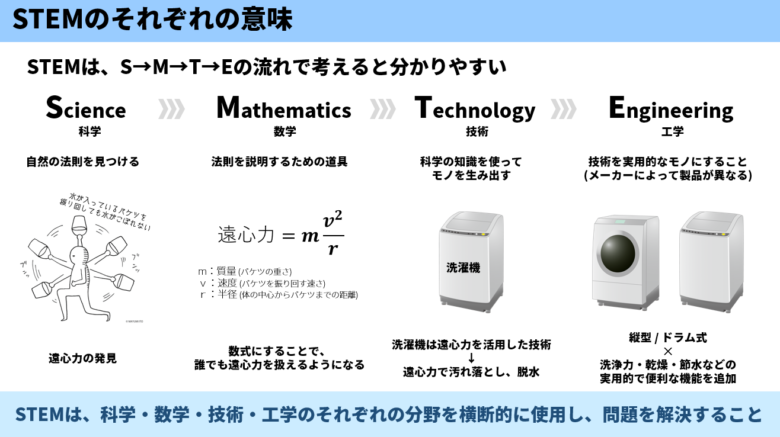

STEMの具体的解説

STEMのそれぞれの意味

- Science(科学)

自然の法則を見つける - Technology(技術)

科学・数学の知識を使ってモノを生み出す - Engineering(工学)

技術を実用的なモノとして製造する - Mathematics(数学)

法則を説明するための道具

言葉で説明されてもそれぞれの意味って分かりづらい

STEMは、S(科学)→M(数学)→T(技術)→E(工学)の流れで考えると分かりやすいです。

例えば、洗濯機がなかった頃に手洗いでの洗濯がめんどくさい…という問題解決として、「洗濯機を開発」する過程をSTEMに当てはめて考えてみます。

洗濯機は、「遠心力」を活用し、汚れ落とし・脱水をする製品です。

洗濯機を発明する過程をSTEMに当てはめると

- Science:科学

…自然の法則を見つける

遠心力を発見する - Mathematics:数学

…法則を説明するための道具

この遠心力を誰でも計算できるよう数式化する - Technology:技術

…科学・数学の知識を使ってモノを生み出す

「遠心力」を使った、汚れ落とし・脱水をする製品 = 洗濯機の技術を作る - Engineering:工学

…技術を実用的なモノとして製造する

より低コストで、便利な機能(乾燥・節水など)を追加する

このようにS・T・E・Mをそれぞれの分野を横断的に活用することで、「洗濯機」というものが出来上がっていくことがわかります。

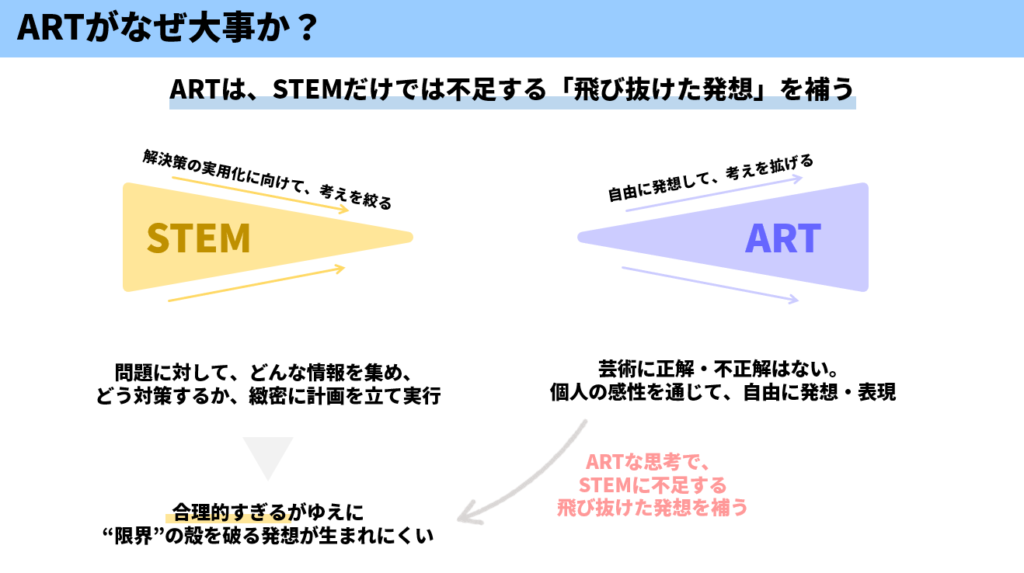

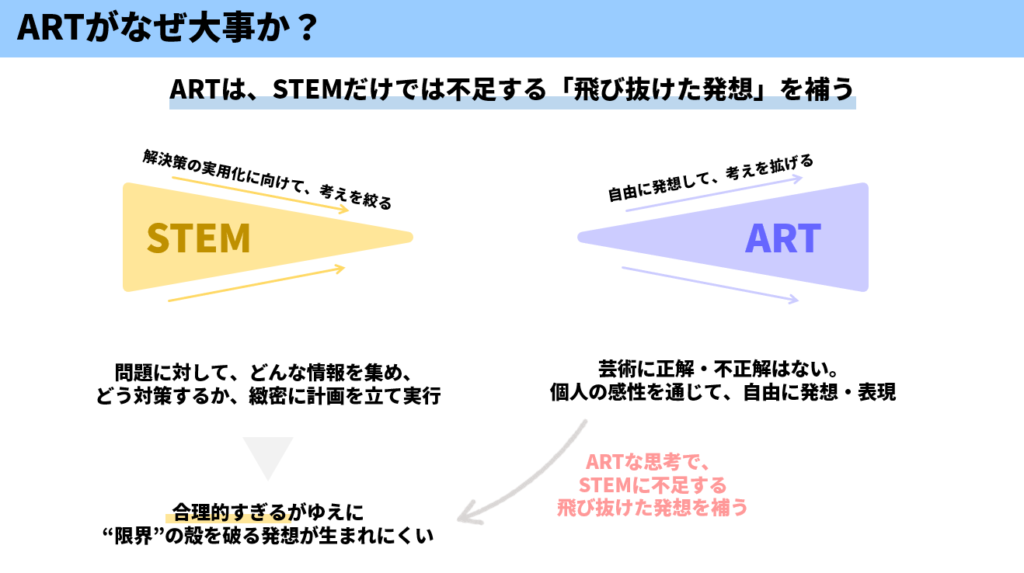

なぜSTEMにA(芸術)が加わる必要があったのか?

ARTを学ぶことで、STEMが苦手とする「発想を拡げる力 = 問題発見力」を身につけることができるから

STEMを学ぶことで、洗濯機の開発のように「洗濯が大変」という問題を解決する力はつきますが、「問題を発見する」力はつきません。

問題発見力を身につけるために、ART(芸術)を通じて様々な視点・考え方で発想する力が必要です。

STEAM教育におけるART(芸術)は、絵画や音楽、演技力などのスキルを高めるというよりも、自由に発想・表現することと捉えると分かりやすいです。

例えば、りんごの絵を描いてくださいと言われた時に、全員が同じ絵を描くことはまずないでしょう。

りんごを1つだけ描く、複数描く、誰かがリンゴを食べている様子を描く、赤りんごではなく青りんごを描く…など、人によって表現は異なると思います。

ART(芸術)として何かを発想・表現することには正解・不正解はありません。

個人の感性を通して様々なものの見方をすることで新しい問題を見つけることができるようになります。

ここでSTEM と ARTの違いを図解で説明します。

STEMは、解決策の実用化に向けて「考えを絞るプロセス」で、合理的すぎるがゆえにアイデアの”限界”の殻を破る発想が生まれにくいです。

ART=芸術には、様々な視点を持って「考えを拡げるプロセス」であり、常識に縛られず自由に考えることで「飛び抜けた発想力」を養うことができます。

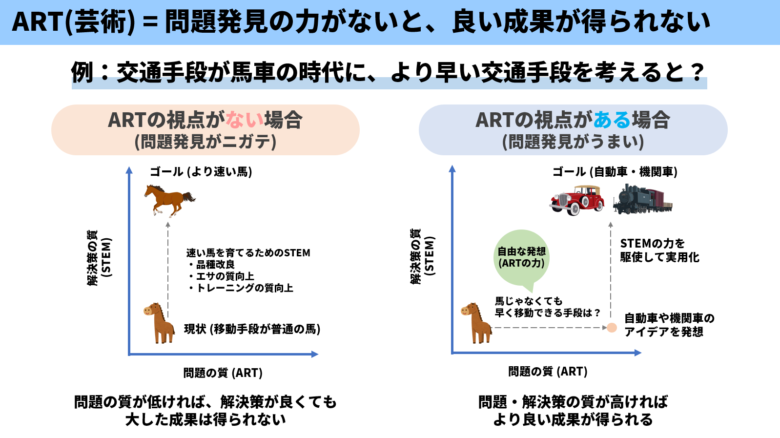

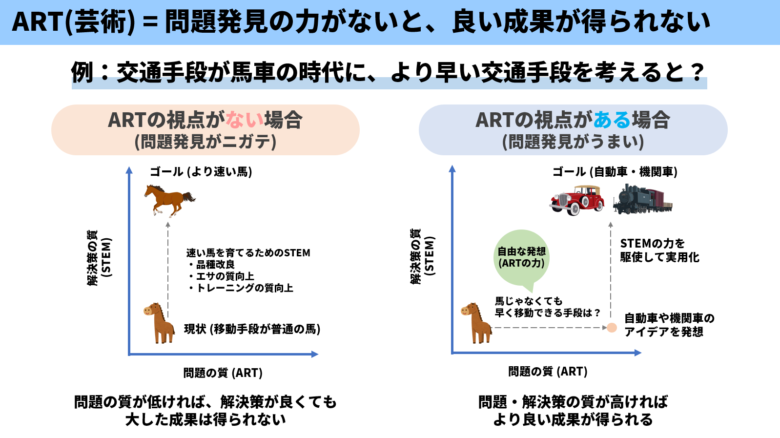

もしARTの視点がなかったらどうなるか?

新しい商品・サービスを生み出す時にARTの視点 = 問題発見力がないとどうなるでしょうか?

「交通手段が馬車の時代に、より早い交通手段を考える」を例に解説します。

ARTの視点がない = 問題発見がニガテな場合

- 問題発見が苦手だと、今あるものを改善する方向に力を注ぎがち

➠ 馬をより早く走れるようにするにはどうするか?にSTEMを活用 - エサの改良、トレーニングの質の向上、品種改良に力を注ぐ (現状の改善)

- 結果、馬は馬。移動速度は改善できても微々たるものになってしまう

このように、問題発見が苦手な場合、問題の質が低いまま解決策を考えるので、大した成果が得られないことが多いです。

ARTの視点がある = 問題発見がうまい場合

- そもそも移動手段として、馬にこだわらず、よりよい手段は何かを考える

➠アイデアとして、自動車や機関車を発想 - アイデアを実現させるためにSTEMの力を活用

- 結果、馬よりも格段に速くて便利な自動車、機関車を生み出せた

このように、問題の質を高めてから解決策を考えることで、より良い成果が得られるようになります。

本質的な問題を捉える力(問題発見力)がないと、見当違いの方向にSTEMの力を使ってしまうことになります。

価値のある商品・サービスを生み出すには、問題発見力(ART)を高め、問題の質を上げることが大事です。

まとめ:STEAM教育とは?

- 先の見えない未来を生き抜くために「答えが決まっていない問題を解決し、新しい価値を生み出せる人材」を育成するための教育

- 先の見えない未来を生き抜くために必要な力は、「問題解決力」と「問題発見力」

- 問題解決力はSTEM(科学・技術・工学・数学)、問題発見力はART(芸術)の知識・スキルが必要。STEAMの各分野を横断的に学ぶことが大事

日常生活でのSTEAM教育の取り入れ方な声掛け

これまでの説明を聞くと、STEAM教育を子供の教育に取り入れるのは難易度高そう…

これまでの説明はSTEAM教育の本質的な考え方だったので、難しく感じるところがあったかもしれません。

S・T・E・A・Mの考えを幼児向けにアレンジした下記の方がより実践しやすくなると思います。

- Science:科学

…日常生活の中での「なぜ?」「どうして?」を考える - Technology:技術

…論理的思考力を鍛える問いかけをする - Engineering:工学

…問題解決するためにモノを作りながら、試行錯誤をする - Mathematics:数学

…日常生活の中で数字や形で具体的に人に伝える - Art:芸術

…本、テレビ、自然などの芸術に触れる。絵やモノづくりで自由に表現する。

STEAM教育はいつから始めるのがよいか

4歳から始めるのがオススメ

その理由は以下の3つです。

- 早期教育するほど、子供の将来収入が上がる

- 4~5歳は子供の脳の成長時期

- 4歳頃から言葉の理解が進み、大人との対話を通じて考える力が伸びる

以下では、STEAM教育を4歳から始めることをオススメする3つの理由を詳細に解説します。

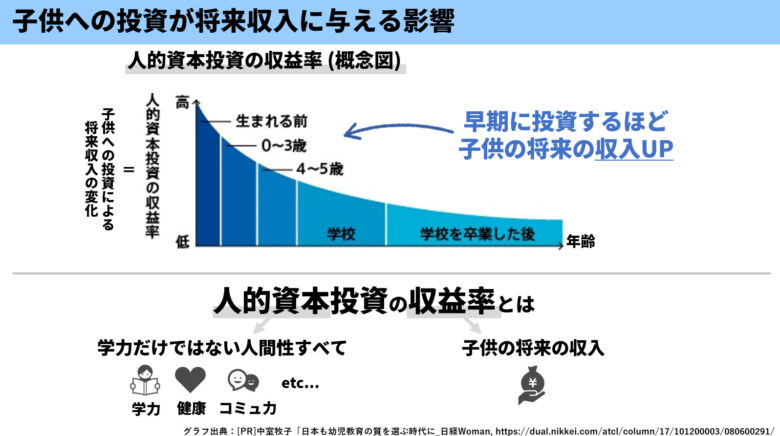

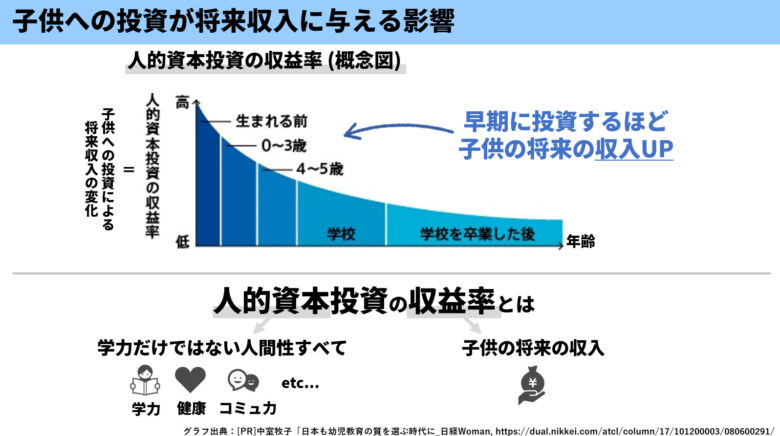

理由①:幼少期の投資は、子供の将来の収入を高める

上のグラフは、ノーベル経済学賞を受賞したヘックマン教授の有名なグラフです。

このグラフは子供への人的資本(学力、健康、しつけ、コミュ力など)への投資は、年齢が低いほど、将来の収入が高まる。つまり、子供への人的資本への投資は早いほうがよいことを示しています。

しかし、これだけでは4歳からSTEAM教育を推奨する理由にはなりません。

子供への早期投資が良いという大前提に加えて、以下の2つで4歳からのSTEAM教育を推奨する理由を説明します。

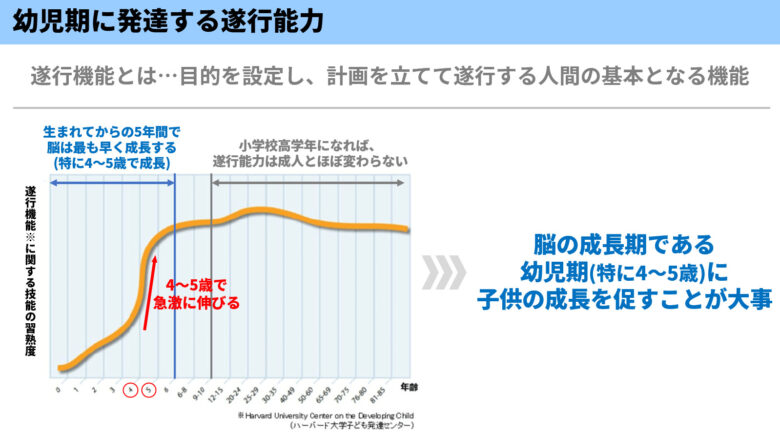

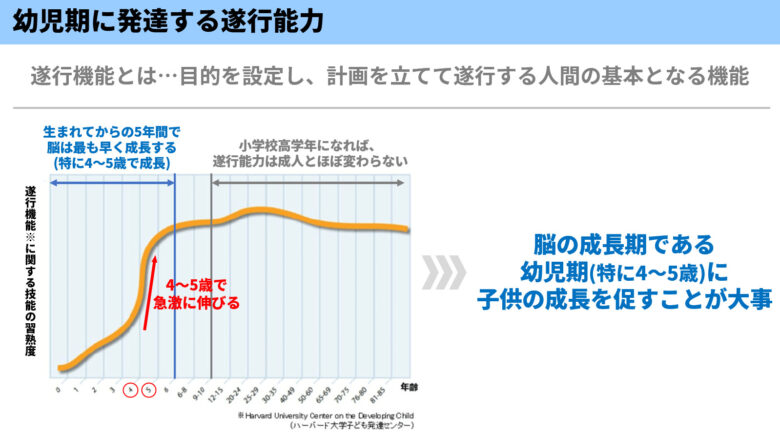

理由②子供の脳は4~5歳で最も発達する

人間の脳は、4~5歳で最も早く成長することがハーバード大学こども発達センターから報告されています。

この報告から、脳の成長期である4~5歳に子供の成長を促すことが大事だと考えられます。

理由③:4~5歳で言葉の理解が進み、対話ができるようになってくる

子供と親のコミュニケーションはとても重要です。

文部科学省が作成する学習指導要領には「主体的・対話的で深い学び」という記述があることから、コミュニケーションの能力が重要視されています。

4歳頃になると、一般的に「○○だから、△△できない」といった因果関係を説明できるようになり、自分の考えを伝えることができるようになります。

このことから、大人からの声掛けや大人とのコミュニケーションを通じて学びを深める力がついてくる時期の目安が4歳頃だと考えています。

まとめ:STEAM教育を4歳から始めた方が良い理由

以上をまとめると、以下の理由から4歳からSTEAM教育を始めることが良いと考えています。

- 早期教育するほど、子供の将来収入が上がる

- 4~5歳は子供の脳の成長時期

- 4歳頃から言葉の理解が進み、大人との対話を通じて考える力が伸びる

とはいえ、4歳からが良さそうなだけであって、4歳ではなくても子供に必要なことであれば思い立ったらやるのが良いと思います。

ただし、子供の理解が追いついていなかったり、あまり乗り気でないときは、今はそういう時期じゃないのかなと考え様子をみるのも良いかも知れません。

まとめ

STEAM教育は、文部科学省・経済産業省が推し進めようとしていることから、これから増々力が入っていく教育手法です。

STEAM教育で「問題解決力」「問題発見力」につながる知識・スキル・マインドセットを身につけることは、急速に変化する時代を生き抜くために必要な力になります。

今後追加していく記事では、私が実際に使ってみてオススメできるSTEAM教育の教材なども紹介していく予定です。